每年的元旦、春节,都可以看到很多朋友开始立 Flag。让我想到,以前是没有时间概念的,没有周、月、年,没有过去、现在、未来。我们赋予时间意义,是为了更好的与世界互动。

心理学角度看元旦、春节,是这些特定时间节点能够将我们带入新的心理空间(或者叫新的心理状态或思维模式)。

元旦或春节的到来,会触发我们内心的转换开关。我们会不自觉地进入一种反思和展望的心境,这种状态让我们暂时跳出日常的思维模式,让我们有意识地停下来思考,抽身于日常的琐碎之事,站在宏观视角审视过去和现在,一定程度上给予我们重新定义自己(建构自己)的机会。

站在这种时间节点上,我们会习惯性地给自己制定宏伟的目标和系统的计划,期待突破自我、提升生活品质。然而,大脑天生爱偷懒、好拖延、注意力游移不定,导致许多「Flag」立时轰轰烈烈,轰然倒塌也是一瞬。

微习惯

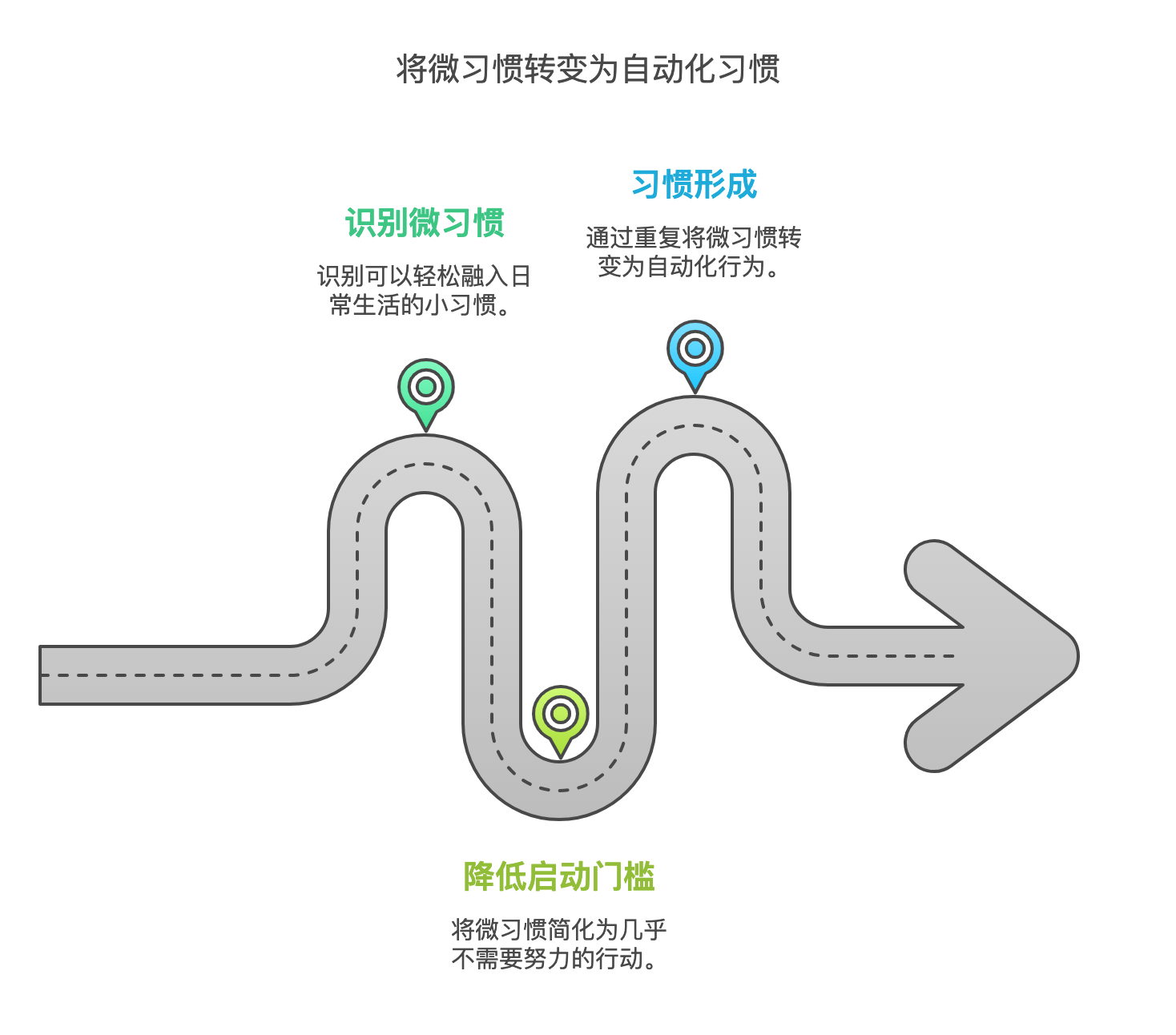

从我个人角度来讲,摸索出的相对有效方式——将目标拆解为「微习惯」。这种方法在于极低的启动难度和自动化的行为倾向,让改变自然融入日常。

所谓微习惯,就是将行为拆解到最小的动作单元,降低启动门槛,让坚持变得毫不费力。以我个人的健身为例,我从未给自己制定过健身房的锻炼计划,因为时间成本高,难以落实。相反,我选择日常的爬楼梯、引体向上和俯卧撑来保持身体机能。

比如,之前工作单位在七层,相当长一段时间我坚持爬楼梯上下班,没有感受到任何阻力,成为习以为然的微习惯。后来换了一个工作环境,吃饭路上我会经过一个小区,有个健身广场,每次看到双杠,就会顺手做两组引体向上。或者上班间隙,阳台透气时,随手来上十几个俯卧撑。这就是我的「健身日常」。虽不系统,胜在可以日复一日的坚持。

爬楼梯、引体向上或俯卧撑,都属于每日的最小行动。微习惯妙处在于,它像我们在大脑中铺设了一条阻力最小的路径,让新行为自然融入,形成稳定的日常惯例(routine)。它之所以容易坚持,核心在于动作简单、决策少、难度低、不消耗意志力。每完成一个微小动作,能带来即时的满足,这种正反馈又进一步强化行为的持续。久而久之,通过环境的触发和行为的重复,微习惯激活大脑的自动化系统,固化成一种无需刻意规划的习惯。

最省力法则

而说到习惯,其实我们都有很强的行为惯性。这种惯性遵循的是「最省力法则」——大脑天然倾向于选择阻力最小的路径。长此以往,行为倾向固化为模式,成为行为改变上的难点。比如,我们白天信誓旦旦地下定决心,下班后去跑步,可一旦回到家躺到床上,就再难以起身。减肥、戒烟的困难也源于此。我们工作、学习一天后,意志力被大大消耗,大脑很容易沉迷于新奇刺激,比如刷某个 App,就像翻时尚杂志一样无需思考,完全符合「最省力法则」。

如何打破这种惯性,实现行为改变呢?谜底就在谜面上中——利用「最小阻力法则」,这是推动行为改变的第二个因素。

想要改变行为,还要减少眼前的诱惑,通过环境的刻意设计,降低行动阻力。比如,下班到家后想去跑步,最好的办法是上班前把跑鞋放在门口,回家后一进门就换鞋出门。只要在屋内多停留一会,出门概率就会急剧下滑。同理,我想养成看实体书的习惯,就得让书随处可见、触手可及。需要翻箱倒柜才能找到的书,那几乎不可能主动找出来。

于我而言,每天写作也是一件颇具挑战的难事。每次落笔前,都需构思良久,只在输出动机极强时才会落笔。近期,想到要随手记录下日常思考,免得念头闪过后就忘掉。基于「最小阻力法则」,我在微信上建立了几个只有我一个人的群。

之所以选择微信,它是我手机上打开频率最高的 App。这样,每天打开微信,看到置顶的随手记群聊,可能会随手记录一条内容、沉淀一个想法,甚至自言自语两句。

其实知识的输出是分层的,记在微信群聊里的一句话、一个念头,是最小的单位。再上一层级是「一段内容」,就是把这些零散的想法,打磨清晰,比如我在知识星球上分享的大段文字。再上一层级是「一篇文章」,文章经由大段内容拓展而来,就像发表在个人网站上的博文。通过这种分层设计,将输出的阻力降到最低,从一条简单的记录开始,逐步扩展为有深度的表达。

总结

从宏大目标到微习惯,从行为惯性到最小阻力法则,改变的关键在于顺应大脑的特性,而不是与之对抗。微习惯通过拆解动作降低启动难度,刻意设计环境减少阻力,最终让新行为自然融入生活。只要找到那条「阻力最小的路径」,坚持就不再是负担,而是一种自然而然的习惯养成方式。

ChangeLog

- 250304 zapp 根据闲谈心理的内容,构思成文。